本文刊载于TOC eNewsletter 第54期,2009年9月发刊。经由中华高德拉特协会授权转载。

在一九九四年高德拉特博士提出TOC应用于市场营销(marketing)的方式,称为『不可拒绝的提案(unrefusable offer - UO)』,后续便陆续出现由市场及销售经理人或专家应用于实务后,提出各式经过验证的可行实践方式,或可视为应用TOC的价值创造程序(TOC-based value-creation process)。总而言之,从原始的不可拒绝的提案模型,到后续开发的各种应用程序,都是为了创造足够多的市场需求,以达成或超越某有效产出目标(the objective of throughput),确保组织持续成长。

不可拒绝的提案指出,构成组织的创造价值程序的三项主要要素:理解顾客价值认知的能力,创造与该价值认知相辅相成之服务或产品的能力,及营造良好互动关系与传达供应者与顾客双方皆赢的能力。

实行不可拒绝的提案之际,有两项基本的假设:顾客在寻找处理问题的解决方案,或是产品或是服务或是两者皆有。还有,顾客评量解决方案的价值,不在于卖方的投入成本(如金钱、时间、开发能力等),而是在于给予买方的利益。因此,市场营销的目的在于,建立与顾客从知道、认识、接纳、想要到非常需要,一系列的互动关系,而不可拒绝的提案则是吻合顾客需求,能解决顾客问题,令顾客获得真正价值的方案。

高德拉特博士相信,成功的市场提案基于两个要项:

(一)指出市场的核心问题(不想要的不良现象[undesirable effects],却被迫接受)。

(二)以供应者的观点分析市场,供应者如何造成或支持对顾客而言之核心问题的继续存在。假如供应者没造成或强化该核心问题,那么则无从根本解决该问题,由于解铃还需系铃人的概念。

通常提供相同的产品或服务的供应者,造成同类型的不良现象,大多来自供应者现行的营运政策、规则或衡量指针。以此因果推论,如要终止不良现象,或是产生有利于顾客的效果,那么根本的作法该是调整营运政策、规则或衡量指针。这些行之有年,广泛被同业所认同与使用的常规,形成了一种所谓『舒适区(comfort zone)』的局面,常被认定现实就是如此,唯有接受与适应,别无他路。

然而,供应者如以设身处地的同理心(empathy)思维来观察的话,不难理解顾客认定之不良现象的困扰。像是一种长期的慢性病,总得尽力维持,不使生活受其干扰,却又找不到治本的出路。当有人的慢性病治好了,大都会以为是福气加运气使然,对相同效果能发生在自己的身上的机率,不以为然。有些人也会照着做,但是却没得到同样的成效,结论只是证实环境使然,半点不由人。恰恰没注意到,得到成效者的作法,专注于造成慢性病的根本生活型态中的核心问题,而非抑制慢病性的症状。

故而,想要终止顾客身受的不良现象,需要改变造成该现象的起因。起因的继续存在是由于供应者的继续支撑,实务上以现行的营运政策、规则或衡量指针来确保之。再以慢性病来比喻,将顾客与供应者看成一体,顾客感受到不良现象的困扰,而尽力服药或找方法抑制难受的程度,而慢性病继续存在。要根治得找到病源,来自供应者的作法使然,而其作法持续运转,是受到背后营运政策、规则或衡量指针的力量所促使。如此一来,就形成了见到的不良现象,也成了更上一层楼的成长障碍。以市场来说,就是花尽力气于维持现有市场局面,无法超越现况。

举例来说,供货商为了能提升销售量或消化库存品,使用越大采购量有越高折扣价的销售方案,顾客则尽力加大采购量,以得到每单位的最好价格。对于顾客而言,往往一时不需采购如此大量的货品,而得先付出更多现金,及买进的货品也不见得未来能完成派上用场,则将造成浪费。顾客被迫于在保住现金与折扣价格之间挣扎,尽力维持某种可忍受的平衡程度。顾客方呈现的不良现象,源自于供货商的销售方案,久而久之被视为业界操作唯此一途。

供货商为何有这样的销售方案,除了达到赚更多钱的目标,而有能落实目标的营运政策,执行规则及指针衡量方式。而这些作法的背后,则完全基于供货商自己的需求与价值认知,与顾客的需求与价值认知基本上毫不相干。难怪顾客的挣扎,甚至于对抗的态度是不可避免的结果。如欲改变局面,最根本之道即是供货商提出不一样的销售方案,能使顾客脱离保住现金与折扣价格的长期冲突,而能专注于对其更有意义及价值的工作,取得更高的利益。如此一来,顾客将可扩大需求,进而向供货商购买更多的货品,依此顺水推舟,自然形成一种优质且极具建设性的成长循环。

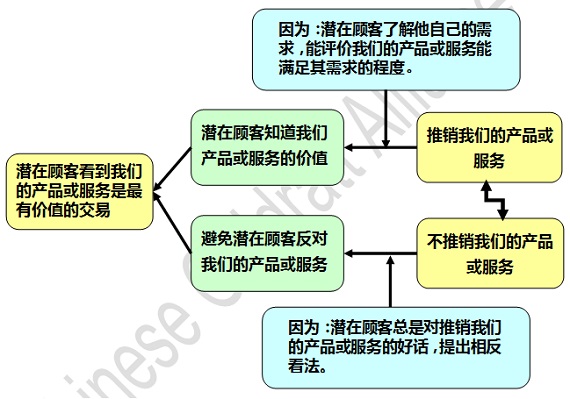

接着来看一个销售的冲突情境,如下图(源自Houle, Dale. (1998) Persuading the Customers to Buy. Transcript of a presentation at the JonahSM Upgrade Workshop/TOC Symposium in May 1998 in London, UK. )。为了令潜在顾客看到我们的产品或服务是最有价值的交易,最合乎其需求,令其获得物超所值的利益。一方面销售必须确定潜在顾客知道我们产品或服务的价值,为此需求,销售必须推销自己的产品与服务。另一方面,为了避免潜在顾客反对我们的产品或服务,销售必须不推销自己的产品与服务。

高德拉特博士认为顾客知道自己遭受的不良现象,但不理解真正造成问题的原因,通常亦无法有效指出原因。要能化解上述冲突,销售人员必须引导顾客去看到他的问题或需求的规模及问题的源头,而其产品或服务就是针对此问题源头。执行这样的引导过程必须不引起抗拒,而是建立信任。唯有如此,供应者方可有效提供符合顾客需求的产品或服务,令双方都获利。

总之,有效的销售过程应该克服所有顾客不接纳的层次,高德拉特提出六个不接纳的层次,称之为『六层阻抗(6 layers of resistance)』。跨越这六层阻抗即形成一个逐步接纳的过程,而其间的条件属于必要性质,就是说在成功的跨越第一层后,方能有把握能成功跨越第二层,以此类推。换句话说,如第一层未能确实接受就进行第二层,则往往基础不坚固,除还是无法达到接纳目的外,也易于产生其他额外的纷争。销售过程必须一一将阻抗的情况转变呈接纳的情况,以下列举说明。

第一层的阻抗:不知道/不认同/不承认某问题的存在。顾客不认为销售人员所说的产品或服务的用途及好处跟他有关,因为他没有所说的问题需要解决或是需求,因此产品或服务对顾客而言无关紧要。

第一层的接纳:知道/认同/承认某问题确实存在。顾客认为销售人员所说的问题或是需求的确是他长期困扰的现况,而他也需要找到解决该问题,或满足该需求的产品或服务。

第二层的阻抗:不知道/不理解/不认同某解决方针或解决策略有效用,无法达改善的目标。顾客不认为销售人员对处理第一层所说的问题或需求,提出的解决方针或策略,能实现改善的目标。

第二层的接纳:知道/理解/认同某解决方针或解决策略,确实能发挥效用,达到改善的目标。顾客认为销售人员对处理第一层所说得问题或需求,提出的解决方针或策略,确实能化解长期困扰,落实改善的目标。

第三层的阻抗:不知道/不理解/不认同某解决方案/产品/服务有效用,无法实现第二层所说得方针或策略,无法真正落实改善目标。顾客不认为销售人员所提出的产品或服务,与第二层所定的方针或策略紧密相关或为最佳的方案。

第三层的接纳:知道/理解/认同某解决方案/产品/服务,确实能满足方针或策略的要求,能实现改善目标。顾客认为销售人员所提出的产品或服务,就是落实第二层所定的方针或策略的方案/方式,甚至于是最好的可得产品或服务方案。

第四层的阻抗:质疑/不相信/不认同某解决方案/产品/服务是完备的,后续会造成副作用或负面效应,无法真正落实改善目标。顾客认为销售人员所提出的产品或服务是有些好处,但是不认为是完备的,甚至能预期到可能的负面效应。

第四层的接纳:不质疑/相信/认同某解决方案/产品/服务是完备的,不会衍生其他负面效应。顾客认为销售人员所提出的产品或服务是完备的,其中包含原本的产品或服务,还加入合乎顾客特殊问题/情境/需求的配套解决方案。

第五层的阻抗:导入/实践/落实某解决方案/产品/服务障碍重重,实质的资源不足、能力不足、授权不足、团队不齐等等,无法采取务实的作法,无法真正达到改善目标。顾客认同方案的好处,确有无法提供实现或导入过程中,所需的资源/能力/人力/职权等等,好方案却无法执行。

第五层的接纳:导入/实践/落实某解决方案/产品/服务的障碍,皆有克服的作法,齐全的资源、需要的技术及能力、适时适用的授权机制、齐心的项目团队等等,足以采取务实的行动,真正达到改善目标,持续成长更上一层楼。顾客与销售人员一起努力克服种种障碍,找到所需的资源/能力/人力/职权等等,营建齐心协力的项目团队,必能将有限资源发挥最大效益,达成改善目标。

第六层的阻抗:不可言语/不清晰/不承认的担忧/害怕/恐惧之心,无法切实采取该有的行动,使的第五层的方案受到搁置,终究无法实现改善目标。顾客与销售人员所组成的项目团队,成员中或许有无说出或无明白的担忧心理或实际难题,因而不见该有的进度,即是这个本该是齐心协力的团队,并非如此。

第六层的接纳:澄清/接受/认同团队或个人的担忧/害怕/恐惧之心,切实采取面对与补强的作法,加强齐心协力的项目团队的心理、意志及决心。实际作法如,初期导入时给予详细的执行步骤,经常关心与鼓励,定期追踪进度和检验结果,以给予适时的支持或加强训练等。